Mientras dormimos, el cerebro en reposo ensaya experiencias futuras, afirma un nuevo estudio. La investigación proporciona una observación directa y en tiempo real de la neuroplasticidad que tiene nuestra sesera durante el sueño.

Algunos sueños pueden, de hecho, predecir el futuro. Una nueva investigación ha descubierto que, mientras dormimos, algunas neuronas no solo reproducen el pasado reciente, sino que también anticipan experiencias futuras.

El descubrimiento forma parte de una serie de hallazgos aportados por un estudio sobre el sueño y el aprendizaje publicado en la revista Nature por un equipo de científicos de la Universidad Rice y la Universidad de Míchigan, en Estados Unidos.

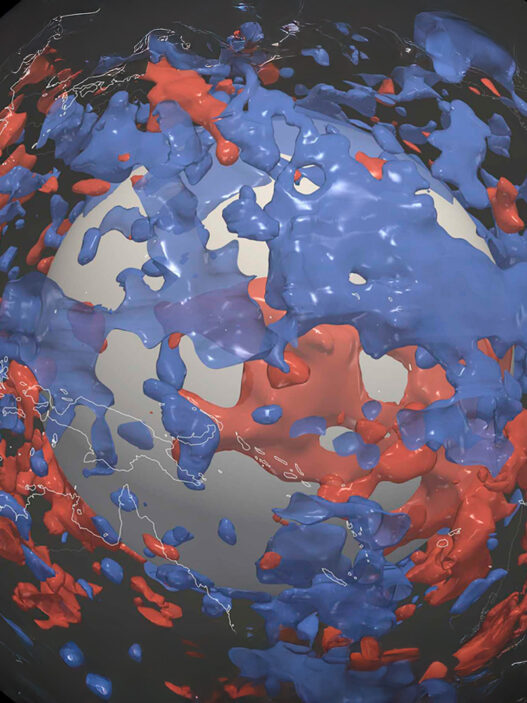

La nueva investigación ofrece una visión sin precedentes de cómo las neuronas individuales del hipocampo de las ratas estabilizan y afinan las representaciones espaciales durante los periodos de descanso que siguen a la primera vez que los roedores recorren un laberinto.

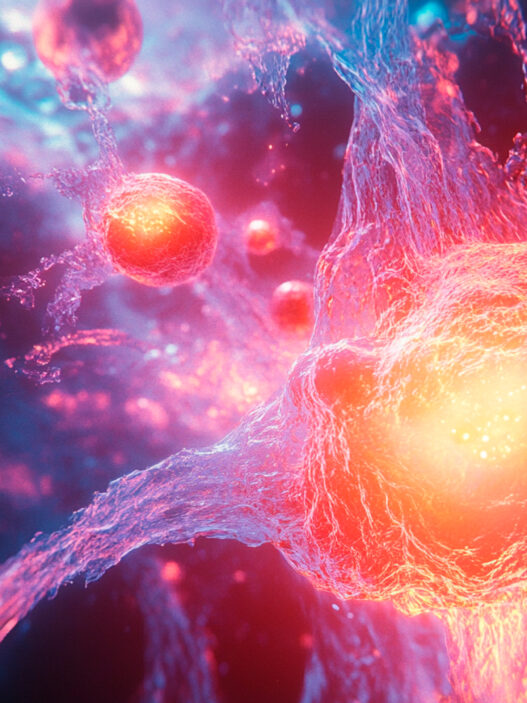

El hipocampo, situado en el lóbulo temporal del encéfalo, es una región que desempeña un papel crucial en la formación y consolidación de la memoria, así como en la navegación espacial.

Neuronas especializadas en representar el mundo que nos rodea

«Ciertas neuronas se activan en respuesta a estímulos específicos —dice en una nota de prensa de la Universidad Rice Kamran Diba, profesor de Anestesiología y director del Laboratorio de Circuitos Neurales y Memoria en la Universidad de Míchigan—. Las neuronas de la corteza visual se disparan cuando se les presenta el estímulo visual apropiado. Las neuronas que estudiamos nosotros muestran preferencias de lugar».

Diba y sus colegas, junto con Caleb Kemere, neurocientífico y profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática y Bioingeniería de la Universidad Rice, han estado estudiando el proceso mediante el cual estas neuronas especializadas generan una representación del mundo después de una nueva experiencia. Específicamente, los investigadores rastrearon las llamadas señales de onda aguda (sharp-wave ripples, en inglés).

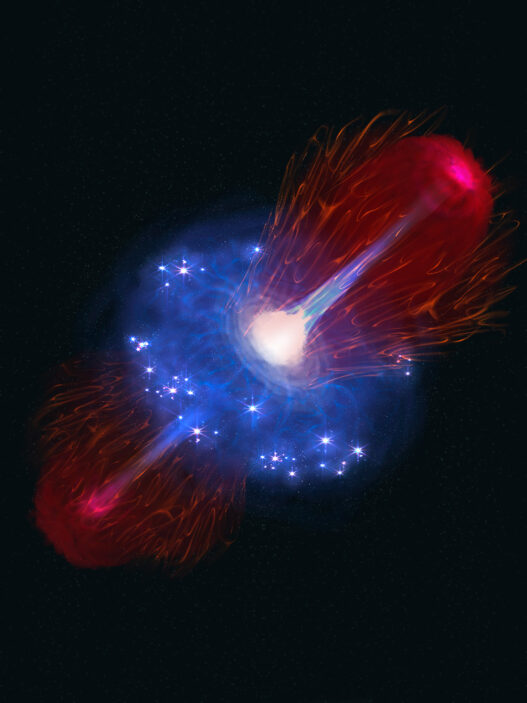

Las ondas agudas constituyen un patrón específico de activación neuronal, que ocurre en el hipocampo cuando el encéfalo de los mamíferos se halla en reposo y que es conocido por desempeñar un papel importante en la consolidación de nuevas memorias. Las ondas surgen como consecuencia de la activación de muchos miles de neuronas con milisegundos de diferencia entre sí, que recuerda a un espectáculo de fuegos artificiales en el cerebro.

El sueño es vital para la memoria y el aprendizaje

Desde hace poco, los neurocientíficos también saben que las sharp-wave ripples señalan qué elementos de una nueva experiencia deben almacenarse como memorias.

«Por primera vez hemos observado cómo estas neuronas individuales estabilizan las representaciones espaciales durante los periodos de descanso», comenta Kemere.

El sueño es vital para la memoria y el aprendizaje. La ciencia ha sido capaz de cuantificar esta intuición ancestral a través de la medición del rendimiento en pruebas de memoria después de una siesta y su comparación con los periodos de vigilia e incluso con la privación de sueño.

Durante el sueño, ciertas neuronas se activan para reproducir lo vivido

Hace un par de décadas, los científicos también descubrieron que las neuronas en los cerebros de los mamíferos dormidos, a los que previamente se les había permitido explorar un nuevo entorno justo antes de ponerse a descansar, se activaban de forma que reproducían las trayectorias que habían recorrido los animales.

Este hallazgo estaba en línea con la idea constatada de que el sueño ayuda que las nuevas experiencias cristalicen en memorias consolidadas, lo que sugiere que las representaciones espaciales de muchas de estas neuronas especializadas del hipocampo son estables durante el sueño.

No contentos con estos hallazgos, los neurocientíficos querían ir más allá y explorar hasta dónde los llevaba esta apasionante historia.

¿Por qué nos despertamos con la solución a un problema?

«Imaginamos que algunas neuronas pudiesen cambiar sus representaciones, y que reflejaran la experiencia que todos hemos tenido de despertarnos con una nueva comprensión de un problema —propone Kemere en la nota de prensa de la citada universidad. Y añade—: Pues bien, comprobar esto requería que rastreáramos cómo las neuronas individuales logran ejecutar la sintonización espacial, es decir, el proceso mediante el cual el cerebro aprende a navegar una nueva ruta o entorno».

Para avanzar en esta línea de trabajo, los investigadores adiestraron a unas ratas para que corrieran de un lado a otro de una pista elevada con una recompensa líquida en cada extremo. Luego observaron cómo las neuronas individuales del hipocampo de los roedores ‘alcanzaban un máximo’ de actividad eléctrica en el proceso.

Calculando la tasa media de picos electroencefalográficos a lo largo de muchas vueltas, los investigadores pudieron estimar el campo de posición de las neuronas, es decir, el área del entorno que más importaba a una neurona determinada. En concreto, a las

células de lugar, neuronas en el hipocampo que se activan cuando un animal visita regiones específicas de su entorno, los citados campos de posición, y de las que se cree que proporcionan la base para una representación interna del espacio o mapa cognitivo.

El aprendizaje automático ayuda a avanzar en la investigación

«El punto crítico aquí es que los campos de posición se estiman utilizando el comportamiento del animal», explica Kemere, que destaca el desafío que supone evaluar lo que sucede con los campos de posición durante los periodos de descanso, cuando el roedor no está recorriendo físicamente el laberinto.

«Llevo mucho tiempo pensando cómo podemos evaluar las preferencias de las neuronas fuera del laberinto, por ejemplo, durante el sueño —comenta Diba. Y continúa—: Abordamos este reto relacionando la actividad de cada neurona individual con la actividad del resto de las neuronas».

Esta fue la innovación clave del estudio. En efecto, los investigadores desarrollaron un método estadístico de aprendizaje automático que utilizaba las demás neuronas estudiadas para trazar una estimación de dónde soñaba estar el animal. A continuación, usaron esas posiciones oníricas para estimar el proceso de sintonización espacial de cada neurona en sus conjuntos de datos.

«La capacidad de rastrear las preferencias de las neuronas, incluso sin un estímulo, fue un avance importante para nosotros», confiesa Diba.

La neuroplasticidad del cerebro es la clave

La nueva estrategia, en cuyo diseño también participó el investigador de la Universidad de Míchigan Kourosh Maboudi, confirmó que las representaciones espaciales que se forman durante la experiencia de un nuevo entorno son, para la mayoría de las neuronas, estables a lo largo de varias horas de sueño posterior a la experiencia. Pero la cosa no acaba aquí.

«Es como si la segunda exposición a un espacio ocurriera realmente mientras el animal duerme», dice Kemere, uno de los autores del estudio.

«Lo que más me encantó de esta investigación y la razón por la que estaba tan emocionado al respecto fue descubrir que estas neuronas no solo se limitan a estabilizar una memoria de la experiencia, sino que algunas de ellas terminan haciendo algo más», explica Kemere.

«Podemos ver estos otros cambios que se producen durante el sueño y, cuando volvemos a poner a los animales en el entorno por segunda vez, somos capaces de validar que estos cambios reflejan realmente algo que se aprendió mientras los animales dormían —continúa este neurocientífico—. Es como si la segunda exposición a un espacio ocurriera realmente mientras el animal duerme».

Este hallazgo es asombroso, porque constituye una observación directa de la neuroplasticidad durante el sueño.

No hay que olvidar que la neuroplasticidad, también conocida como plasticidad neuronal, es la capacidad que tiene el encéfalo de los animales para reorganizarse y adaptarse a lo largo de la vida en respuesta a la experiencia, el aprendizaje, el daño o el cambio ambiental. En definitiva, consiste en la capacidad del propio encéfalo de recuperarse, reestructurarse y acomodarse a nuevas situaciones.

Los recuerdos reales están supercomprimidos

El proceso de neuroplasticidad involucra la formación de nuevas conexiones neuronales y la modificación de las existentes. En este sentido, Kemere apunta que casi toda la investigación sobre plasticidad se centra en lo que ocurre durante los periodos de vigilia, cuando se presentan los estímulos, en lugar de durante el sueño, cuando los estímulos relevantes están ausentes.

«Parece que la plasticidad o reconfiguración en el cerebro requiere de escalas de tiempo muy rápidas», comenta Diba. Este experto no ahorra palabras a la hora de señalar la fascinante relación que existe entre la duración de la experiencia real, que puede abarcar desde segundos hasta horas y días, y los recuerdos reales, que están supercomprimidos.

«Si recuerdas algo, el recuerdo es instantáneo», dice Diba, en alusión a un famoso pasaje literario del escritor francés Marcel Proust, donde un recuerdo de la infancia desenrolla todo un mundo perdido de experiencias pasadas en apenas un instante.

El estudio de estos investigadores es, sin duda alguna, un ejemplo de los avances cosechados por la neurociencia en las últimas décadas, gracias al progreso tecnológico en el diseño de sondas neuronales estables y de alta resolución, y a la capacidad de cálculo basada en el aprendizaje automático.

Como dijo en una ocasión Eleanor Roosevelt, «el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños».